Según Epicuro, «el placer es el principio y el fin de una vida feliz». Este filósofo de la Grecia clásica reivindicaba el placer como la ausencia de dolor y de la perturbación mental. A pesar de que Epicuro vivió más de veinte siglos antes de la edad dorada de la neurociencia, no iba desencaminado cuando aseguró que el bienestar a largo plazo se basa en un estabilidad emocional y física y no tanto en la intensidad del momento. En efecto, el bienestar subjetivo se correlaciona con el equilibrio de ciertos neurotransmisores que se liberan y no tanto en los picos intensos de dopamina (que más allá de estos picos, también tiene un papel imprescindible en procesos de motivación y regulación del estado de ánimo).

La aparición de herramientas como la resonancia magnética funcional (fMRI) o la tomografía por emisión de positrones (PET) nos han permitido estudiar lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando sentimos placer. Ahora sabemos que es una experiencia que se da cuando nuestro cerebro percibe un estímulo, acción o pensamiento como beneficioso para el organismo de alguna manera. Acto seguido, se activan nuestros circuitos de recompensa y se liberan neurotransmisores como la dopamina y los opioides, que contribuyen al bienestar y a la motivación. Asimismo, el placer tiene algunas características que es importante puntualizar:

- Es subjetivo, es decir, que el placer no se encuentra en el estímulo que lo genera, sino en cómo nuestro cerebro interpreta este estímulo. Por eso, lo que a alguien le resulta placentero puede no serlo para otra persona.

- Es neurobiológico y, por tanto, involucra diversas redes de nuestro cerebro, tanto en la corteza como en las estructuras subcorticales (las que están bajo la corteza).

- Es motivacional, lo que significa que nos lleva a buscar o repetir esa experiencia placentera.

- Es evaluativo, o sea que existe un juicio implícito de si ese estímulo nos hace bien.

- Es multimodal, por lo que puede nacer de estímulos sensoriales, sociales o cognitivos.

La música, la comida y el sexo

La peculiaridad de la multimodalidad del placer se ha estudiado de forma extensa durante los últimos años, revelando que no nace de la experiencia sensorial concreta de cada estímulo (el sentido que se activa), sino que existen circuitos compartidos en el placer que experimentamos ante diferentes situaciones, como al escuchar música, comer y tener sexo. Estudios recientes como los que menciono a continuación han revelado que existe un patrón y que, independientemente del estímulo al que nos expongamos, el placer intenso tiene lugar en los mismos circuitos neuroquímicos y están impulsados por los opioides endógenos, entre otros.

Los opioides endógenos son moléculas que nos ayudan a modular el placer, el dolor o el estrés y otras funciones. Son algo así como las drogas opioides, pero generadas por nuestro sistema nervioso en momentos clave. Las más conocidas son las endorfinas (como curiosidad, su nombre es una especie de acrónimo que viene de «morfina interna»), responsables de esa sensación de euforia y alivio del dolor. Se liberan cuando practicamos ejercicio intenso o durante el orgasmo. Aun así, también están las encefalinas y las dinorfinas, que actúan sobre receptores distintos. En cualquier caso, todas ellas interactúan con receptores ubicados en diferentes lugares de nuestro sistema nervioso y sus funciones se relacionan con la analgesia, el bienestar emocional, el refuerzo de una acción y el placer.

No obstante, aunque seguimos hablando del placer y siempre se produce una activación del núcleo accumbens, algunos neurocientíficos como Berridge y Robinson hacen una distinción clara entre el placer de gustar y el placer de querer. El placer de gustar es una experiencia puramente hedónica que surge cuando experimentamos una recompensa, mientras que el placer de querer es aquel que nos impulsa a buscar u obtener esa recompensa, conectada o no del placer real que experimentamos.

Por un lado, el placer de gustar es aquel que nos proporciona sensaciones agradables y puede darse sin que lo hayamos buscado de manera activa. Es el que sentimos cuando disfrutamos pasivamente de una canción con la que nos sorprende el modo aleatorio o cuando nos encanta una comida aunque no tengamos hambre. En este caso, también se activa un área llamada pálido ventral, que transforma la motivación en placer efectivo. Por el otro lado, el placer de querer está fuertemente influido por la dopamina, responsable de motivarnos y animarnos a buscar ese placer de forma activa. Este es el placer que experimentamos cuando deseamos tener un momento íntimo con alguien o cuando se nos antoja un alimento concreto.

Por tanto, nuestro cerebro separa el deseo de la satisfacción y eso explica por qué, en ocasiones, queremos algo que no nos gusta o disfrutamos de algo que no hemos buscado. En cualquier caso, lo ideal es que exista un equilibrio entre el placer de gustar y el placer de querer. Por ejemplo, que tengamos ganas de tener sexo y lo disfrutemos cuando ocurre. Sin embargo, se cree un exceso de placer de querer sin placer de gustar podría ser el responsable de trastornos como las adicciones.

En las últimas décadas, el Turku PET Centre en Finlandia se ha convertido en uno de los laboratorios de referencia mundial en el estudio de la neuroquímica del placer humano. Este centro utiliza la tomografía por emisión de positrones (PET) y la resonancia magnética funcional (fMRI) para observar, en tiempo real, cómo responde el cerebro ante distintos estímulos. A partir de tres investigaciones realizadas por el mismo equipo, sabemos tanto la música, como la comida y el sexo activan nuestros sistemas cerebrales de recompensa y liberan neurotransmisores implicados en el placer, la motivación y el bienestar.

El primero de los estudios se propuso investigar qué ocurre cuando experimentamos esos escalofríos que sentimos cuando escuchamos una canción que nos encanta. Para ello, un grupo de mujeres escuchó canciones que habían seleccionado ellas mismas, una que les gustaba y otra que les resultaba indiferente. Se registró la actividad cerebral y se pudo concluir que, efectivamente, cuando una música nos genera placer se activan los sistemas de receptores de opioides en el cerebro, pero también aumenta la frecuencia cardiaca y se dilatan las pupilas. Además, esta respuesta puede ser más o menos intensa según la disponibilidad basal de receptores de opioides de cada persona.

1La figura muestra que, en comparación con estímulos neutros, la música placentera provocó una dilatación mayor de la pupila (medida entre los 2 y 10 segundos) y un aumento de la frecuencia cardiaca, ambas diferencias significativas.

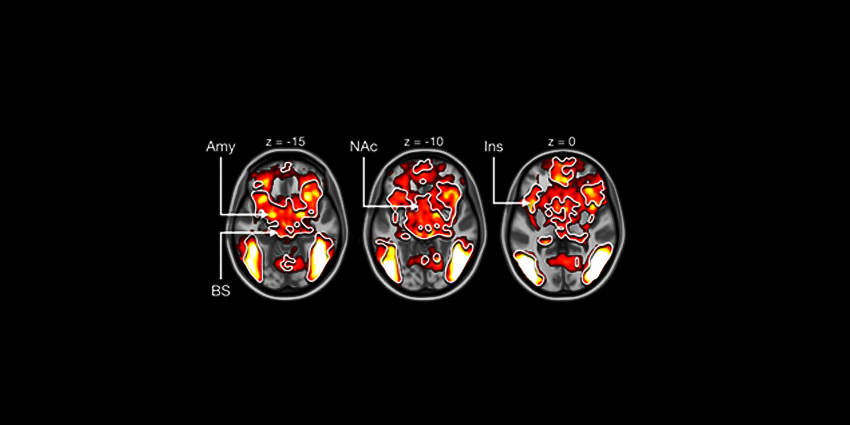

En el caso de la comida, se estudió cómo la ingesta de alimentos, tanto placenteros como no placenteros, influían en la liberación de opioides en nuestro cerebro, que se midió en tres situaciones: en ayunas, con pizza como comida apetitosa y con nutrición líquida sin sabor agradable como comida no apetitosa. Así fue como se compararon las tres condiciones y se pudo determinar que tanto la comida apetitosa como la no apetitosa liberaron opioides de manera generalizada en comparación con el ayuno, aunque en el caso de la comida no apetitosa la respuesta fue más fuerte, lo que sugiere que este sistema está involucrado en la alimentación incluso cuando no está asociado el placer y no refleja el placer que nos aporta lo que comemos. Esto sugiere que el sistema opioide de nuestro cerebro nos ayuda a regular y motivar la alimentación, incluso cuando no nos apetece lo que estamos comiendo.

2En esta imagen vemos las áreas cerebrales que se activan cuando hay ayuno y comida no apetitosa (izquierda), ayuno y comida apetitosa (centro) y comida apetitosa y comida no apetitosa (derecha).

Finalmente, un estudio realizado en el ámbito sexual investigó si el orgasmo en los hombres provoca liberación de opioides endógenos en el cerebro analizando su cerebro en reposo y tras haber sido masturbados por su pareja hasta alcanzar el orgasmo. Las herramientas mostraron una liberación importante de opioides en el hipocampo tras el orgasmo, así como un aumento proporcional a la excitación en la actividad del tálamo y la activación de otras áreas ubicadas en la corteza. Así pues, confirmó que el sistema opioide endógeno está implicado en el placer sexual y la modulación de la excitación, y que el tálamo juega un papel clave en transmitir y regular las sensaciones del sexo.

3Esta ilustración, extraída del estudio, muestra cómo se llevó a cabo el experimento.

Este fue el primer experimento que se hizo en vivo para estudiar la liberación opioide post-orgasmo en seres humanos y, de hecho, todavía no parece haber estudios similares realizados con una muestra de mujeres. Aun así, hay numerosos estudios que muestran la activación de áreas relacionadas con el placer durante el orgasmo femenino, muchas de esas regiones son las mismas donde los opioides actúan en otros contextos (como música o comida). Si bien todavía no existe evidencia directa del sistema opioide en mujeres, los estudios realizados hasta la fecha muestran que las zonas que se activan son compatibles con mecanismos opioides, lo que sugiere un circuito cerebral compartido que, esperemos, se confirme en alguna investigación futura.

En definitiva, aunque música, comida y sexo son experiencias muy distintas, la neurociencia ha revelado que comparten parte de su maquinaria cerebral: el sistema opioide endógeno y otros neuroquímicos como la dopamina o los endocannabinoides, que regulan tanto el disfrute como la motivación y el alivio del dolor. Estos circuitos no se limitan a generar placer, sino que también moldean nuestra conducta, nos llevan a actuar y nos ayudan a mantener el equilibrio fisiológico (entre otras funciones adaptativas), incluso cuando la experiencia no es placentera en sí misma. La distinción entre el placer de gustar y el placer de querer nos recuerda que el deseo y la satisfacción no siempre van de la mano, y que el bienestar duradero quizá no dependa de perseguir constantemente estímulos intensos, sino de mantener un equilibrio saludable entre ambos. Tal vez, como ya intuía Epicuro, la recompensa está tanto en disfrutar como en no sufrir, algo que hoy en día la neurociencia está investigando a fondo.

Recibe más artículos como este en tu email (es GRATIS)