Mis dedos se han quedado allí, entre mis piernas. Calientes. Vivos. El recuerdo sigue flotando. Un poco. Y tengo ganas. De algo tierno, profundo. Unas ganas lentas. Ya no necesito cerrar los ojos, ya estoy en otra parte. Aquí. Mi piel susurra, mis piernas se abren un poco más. Sé dónde apretar, cómo variar el movimiento, esperar. No juego un papel. No hay público. Solo yo y este cuerpo que he aprendido a amar, incluso cuando desborda. Un cuerpo con sus locuras. Con sus fracturas. Respiro.

Ocurrió un día lluvioso, casi por error, en una librería donde nos habíamos citado. Yo, con un vestido demasiado apretado. Él, con su cabello despeinado y una voz tímida. Tenía la cuarentena, unas gafas demasiado espesas, y gestos algo torpes. Me preguntó si había leído la novela. Le contesté que sí, pero que no me había gustado. Se rio, le parecí sincera. Me invitó a un café. No pude decirle que no.

La habitación era agradable, limpia, luminosa. Quizá demasiado blanca. Quizá demasiado nueva. Me acerqué a la cama y acaricié las sábanas. Me gustaba sentir el tejido, explorarlo, antes de que se arrugara. Antes de que guardara entre sus pliegues un calor que no iba a ser solo mío. Me dijo que le había parecido muy sexi verme así, acariciando la cama vacía.

Tomó su tiempo. Posó sus manos sobre mis caderas con delicadeza, como si yo fuera frágil. Este gesto, este respeto tranquilo, me emocionó. No sé bien por qué. Me entregué de inmediato. Y mi cuerpo respondió con una inusual intensidad. No era él, ni siquiera sus manos. Ni su boca o su polla. Era yo, creo. Me di cuenta de que no necesitaba amar para gozar. Que este placer que sentía mi cuerpo era un acto de libertad. Que estos encuentros fortuitos, a través de una app, no me quitaban la dignidad que tantas veces pensaba haber perdido por acostarme en una primera cita a ciegas. Que yo nunca fui una mujer sumisa. Solo una persona curiosa y juguetona.

Me deslicé hacia atrás sobre la cama. El colchón era firme pero acogedor. Me preguntó si estaba lista. Seguramente le abracé.

Nos volvimos a ver dos veces por semana durante bastante tiempo. Era tranquilo y atento. Y nunca regateaba el placer que le pedía.

Mis dedos siguen bajando. Estoy afeitada, suave y satinada. Todavía un poco sensible, pero no me desagrada esta piel delicada, algo irritada.

No hay prisa. Ya noto la tensión subir, discretamente. Inevitable. Y con ella, vuelven a aparecer las imágenes de este hombre, aquel que me hizo entender que era más que bella.

Hay algo que baila bajo mi piel. Algo que intenta escapar. Retengo mi respiración mientras observo el techo mudo. Mis caderas se levantan, mi mano se ajusta. Acaricio, presiono, vuelvo. Otra vez. Otra vez. Mi respiración se corta. Jadeo. Quiero ir más lejos. Cogerlo todo. Incluso lo que me da miedo. Apretar este placer como hacía con su cabeza perdida entre mis piernas. Cuando no tenía tiempo de avisarle. Pasase lo que pasase, él seguía bebiéndome.

Hoy, le echo de menos. Sus risas sinceras después del amor. Las cosquillas que me hacía para sacar la tensión que pudiera haberse quedado dentro. Eso me decía. Y las lágrimas que brotaban solas, porque sí. Cuando ocurría, también las sorbía.

Mis dedos ya están empapados. Mi sexo palpita. Estoy al borde ahora. Donde ya no se piensa el placer porque se apodera de mí. Levanto más las piernas, abro más los muslos. Dejo que otra mano se deslice más abajo, donde es aún más sensible, más vulnerable. Todo me gusta. Al menos, así lo creo. Siempre me dijo que el sexo es como un mapa del tesoro. Que siempre hay un nuevo rincón por descubrir, un camino desconocido, una cavidad secreta.

Empujo mi dedo hacia dentro, en este estrecho misterio. Mi boca se abre, mi cuerpo ondula. Me penetro más profundamente, sin pudor. Mis músculos se tensan. Justo antes de correrme, mis dos manos trabajan juntas como un dúo perfecto, una sinfonía carnal.

No, no he gritado su nombre. Pero parte del placer que soy capaz de sentir hoy, sí, lo admito, se lo debo a él.

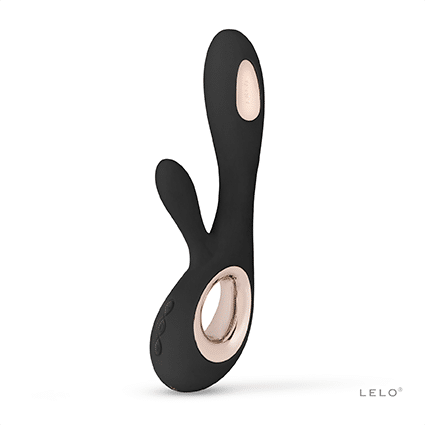

Elige tu LELO favorito aquí:

Recibe más relatos como este en tu email (es GRATIS)